置身于街头巷尾,具有“北京范儿”的社区书店有着多种模样,它们是居民家门口的“文化会客厅”——

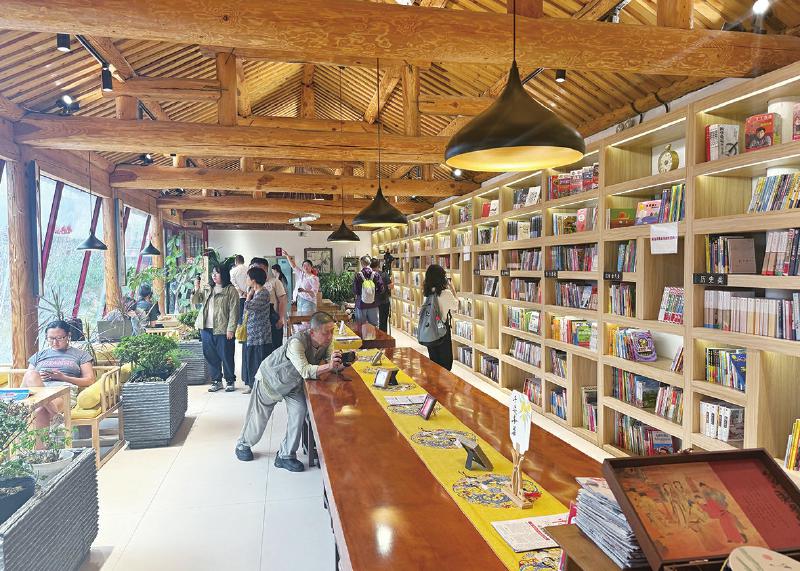

宣南书店以老北京文化特色吸引了众多读者。 本报记者 李婧璇 摄

胡同品书香,社区蕴书香。走进北京的街巷,一处处悄然生长的社区书店,以书籍为媒,以空间为体,化身为传承京味文化的驿站、关怀银发群体的港湾、滋养学者思想的园地、普及高雅艺术的殿堂。

《中国新闻出版广电报》记者近日探访北京多个社区书店,发现它们在点亮文化“最后一公里”的同时,更将阅读的馨香与文化的暖意,精准滴灌至居民生活的方寸之间,让绵绵书香成为首都全国文化中心建设中最日常、最温暖的底色。

丰台区方庄街道

一方书庄

艺术走到社区居民身边

以书店涵养社区文化生活,让艺术走进市民生活日常。步入丰台区方庄街道文化艺术中心内的一方书庄,你会发现,这里正成为附近居民日常文化生活的“据点”——一层及地下空间作为书店的核心区域,陈列着近3万册图书,并辟有咖啡休闲区和儿童体能培训区;二层是常年免费开放的艺术展览空间;三层小剧场有商业演出、公益相声、儿童剧,让不同年龄、不同喜好的居民都能找到属于自己的文化享受。

店内既有家长带着孩子一起看书,也有三两好友约着一起自习,还有些是一个人静享阅读时光。“自从家门口有了这家书店,我经常约朋友在这里聚会、看书,或者来看艺术展览,特别方便。”家住附近的市民小姚告诉记者。

作为丰台区城市更新项目的一部分,一方书庄从创办之初便肩负服务周边20多个社区、约30万居民的使命。一方书庄运营副总经理韩寒表示,正是得益于街道提供的场地支持,书店才能更加专注于服务本身,思考如何让艺术真正走进社区日常。

每周举办2—4场读书会、艺术沙龙等,邀请吕思清、朱亦兵等艺术家到店举办公开课……高频次、高质量的文化活动是一方书庄与读者连接的纽带。“我经常带着孩子来书店参加活动,在家门口能看到大师们讲课,真的是太幸福了。”居民刘婷对记者说道。

书店内设立的旧书交换角鼓励知识共享,阅读区不设强制消费,颇具创意的“夜宿书店”活动,甚至吸引了来自门头沟、通州的孩子前来体验。主打便民性、公益性的一方书庄,正成为附近居民的“城市文化会客厅”。

为更好服务庞大的社区人群,韩寒计划重点推进两项服务:一是推出居民热切期盼的图书借阅服务;二是让旧书交换等活动直接进入各个小区,让文化服务更加“零距离”。“关键是用高质量的活动说话,让居民真正受益、真心喜欢。”韩寒道出了社区书店的生命力所在。

西城区小安澜营胡同

宣南书店

抓牢文化根脉努力生长

“店香不怕巷子深”,藏身于闹市的宣南书店,拥有众多的读者粉丝,甚至引得不少外国友人前来打卡。

这家书店坐落于西城区小安澜营胡同深处的青砖灰瓦间,院内曲水流觞,别有洞天。步入其间,你会发现,这里不仅是一家书店,更是一个承载着老北京文化根脉、致力于非遗活态传承、巧妙融入现代社区生活的城市新空间。正如宣南书店主理人李楠所说:“在这里开书店,就是要让老北京的文化根脉在它原本的土壤里继续呼吸、生长。”

在店里,书籍是沉静的底色,是内涵的象征,却远非唯一的主角。它正成为那些鲜活的非遗传承的载体——评书、相声、京韵大鼓、岔曲在此轮番登场上演,这些曾深刻塑造老北京灵魂的声音艺术,在宣南书店精心搭建的舞台上找到了新的知音,吸引众多年轻人纷纷前来打卡,李楠提出的“动态的文化传播基站”理念在这一刻从概念走向具象。

读书会、毛猴风筝等非遗研学、自行车俱乐部活动、特色猫咖……以宣南书店为半径,一个名为“文化安澜围”的微型文化生态圈在樱桃斜街、南新华街、大安胡同、臧家桥胡同之间渐次铺开。

宣南书店特意设置了舒适的小包间、视野开阔的露台等共享空间,弥补了胡同居民居家空间的不足。“我小孙子放学后最爱来的就是这里,地儿宽敞,还有书读。放假了,更是天天泡在书店里,看书看文化演出,说可有意思了。”家住附近的李大爷跟记者聊起来。

“宣南书店要做一个真正意义上的‘城市客厅’。”李楠表示,这里承载着胡同居民不可或缺的日常相聚与精神交流。“我们要做一扇永不关闭的‘文化之窗’,以微光之姿,照亮并温暖它所扎根的土壤。”

东城区板厂胡同

卓尔书店

为老人营建关怀空间

相较于“土生土长”的宣南书店,位于东城区板厂胡同12号的卓尔书店,则是从武汉“北上”赴京开店的“外来户”。这家开业不足一年的书店,正努力成为当地社区文化建设的同行者。

走进书店,改造后的胡同空间通透敞亮,落地空间设计的窗户全部打开后,可以与书店后的小院空间合为一体。翻阅店内书籍,你会不由自主地被“生命图书馆”这一专题图书角所吸引。书架上陈列着与老年心理、慢性病管理、临终关怀等14个学科相关的书籍,构建起应对生命课题的知识体系。不止于书籍,还有相关活动。记者在采访中了解到,书店内会定期组织“生命关怀”“安宁”主题活动等,邀请权威专家开讲。

书店主理人王毅告诉记者,之所以会有这样的设置,源自开店初期的观察,“我们发现这里的住户,大多是白发苍苍的老人,不少还是独居状态。在老龄化议题变得无比真切的当下,如何有尊严地面对生命黄昏,是全社会的共同课题。我们希望通过相关的主题阅读及活动,帮助大家进行必要的知识储备,以便积极去面对。”

为了更好地满足附近社区老人的购书需求,王毅将他们的订书清单一一记在自己的手机里。“比如说,张阿姨想看养花指南,李大爷要找战争回忆录,我都记着。”王毅说道,“除此之外,我们还为街道、邻近单位提供书房代运营、书单选配及文化活动策划等公益支持,协助策划的重阳节‘银发读书会’已惠及300多位长者。”

对于书店的未来规划,王毅表示,卓尔书店努力成为所在社区的文化栖息地,“让居民下班、放学后有个‘精神之家’。”

海淀区北大畅春园

斯多格书乡

读者心中的精神原乡

柴扉窄径、藤蔓石墙,位于北京大学畅春园1号的斯多格书乡,被很多学者视为心中的精神原乡。这家“隐身”在北大旁边、长得不像书店的书店,已经陪伴读者走过20余个春夏秋冬。

斯多格书乡乍一听颇为拗口,就像初次到访该店者很是费劲地从树丛掩映间去探寻书店的入口一样。“斯多格”源自古希腊斯多葛学派,“书乡”呼应中国传统古典学文化源流中对天人合一理念的坚守。书店主理人郑宇将自己定义为“乡长”,将书店定位为“文化自信与担当的现实对话空间”。

走进书店,狭长的空间内,无论是书还是陈设的物件,都带有岁月沉淀的痕迹,看似随意的摆放,处处暗含着书店主理人的细心思,这种场景设置也让书店成为不少电影、电视剧拍摄的取景地。店内陈列的4000余种图书中,八成以上是二手书。“学生们毕业时实在无法带走的图书,在这里有了落脚地。”郑宇说。

因为靠近高校,斯多格书乡内的图书称得上是学术经典与社区阅读需求并重,其中人文社科类书籍尤其出挑,很多市面上难觅的图书,在这里都可以挑得到。读者梁涓告诉记者,自己最喜欢坐在店内的免费阅读区翻看哲学书籍,“那种安静的氛围,让我对书里的内容有着更为深刻的思考。这里没人看手机、没人聊天,大家都在安静地阅读。”

诚如梁涓所言,斯多格书乡的免费阅读区常年开放,记者登录小红书等社交平台,发现很多斯多格书乡的粉丝都在分享自己的阅读体验,“因为口口宣传,也因为网络平台的传播,如今走进书店的三分之二的读者都是新人。”

郑宇感慨道,北京实体书店扶持政策更为斯多格书乡注入了持久活力,“让更多的读者走进书店,走进经典阅读。”

“中国新闻出版广电报”新媒体矩阵:

集团旗下品牌新媒体矩阵: