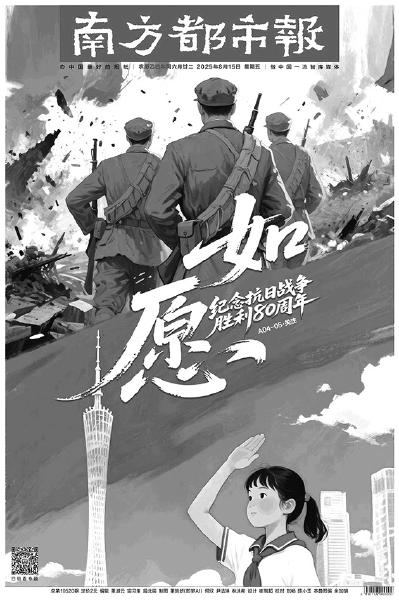

《南方都市报》推出《如愿:纪念抗日战争胜利80周年》专题报道:

使用头版封面与报纸通版的形式,以“战火家书+历史证物”双线交织的形式,讲述新闻报道的主角——侨批,在抗战烽火中所表现出的家国情怀……这是《南方都市报》为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年而推出的《如愿:纪念抗日战争胜利80周年》专题报道。该专题报道围绕家书里的家国记忆,以普通民众视角、海外视角,展现了海外华侨在抗战烽火中构筑的经济生命线、深厚家国情,凸显粤籍华侨“纸短情长、家国同担”的精神内核。

侨批成为历史“在场”的主角

侨批是海外华侨华人通过民间渠道以及后来的金融、邮政机构寄回国内、连带家书或简单附言的汇款凭证。

在《如愿:纪念抗日战争胜利80周年》专题报道中,《南方都市报》通稿展示岭南地区潮汕、五邑、梅州地区抗日战争时期的侨批,系统呈现粤侨文化的历史底蕴、创新活力与传承价值。这些烽火岁月中的书信往来,字里行间所蕴含的感情,凸显了华侨爱国爱乡、拼搏进取、诚信守诺的宝贵品质。

侨批作为当时留存至今的信物,成为历史“在场”的主角,既能重新钩沉抗战记忆,也能成为血浓于水的历史细节,打动当下读者。

纵观《如愿:纪念抗日战争胜利80周年》专题报道可以看到,其不是从英雄人物、重大事件的追忆中重塑抗战精神,而是在粤侨家书往来中,表达每一个平凡个体在抗战中英勇不畏、顽强抵抗的坚定决心,表现海外华侨对家人和国家的深切挚爱。

从报道来看,侨批已超越普通书信的意义,其内容还原了无数跨国家庭真实、立体、完整的血脉生态。穿越历史的烽烟,侨批上的内容让读者与历史产生共鸣,让人们共情到“小家”与“大家”血脉相连。同时,《如愿:纪念抗日战争胜利80周年》巧妙地突破代际之间的隔阂,让历史记忆、历史细节、历史语录成为当下社会共同体的价值认同效果,强化家国一体的社会共同体意识。

历史场景形成传播认同

烽火连三月,家书抵万金。《如愿:纪念抗日战争胜利80周年》专题报道将侨批作为游子的倾诉,记载了老一辈海外侨胞艰难的创业史和浓厚的家国情怀。

如“日月如梭,转眼又见新年”,华侨家书中的寥寥数语,道尽海外漂泊相思之苦;“切命海山入校读书,勿误”,呈现了侨商跨越重洋的拳拳父爱;抗战时期,“勿忘国耻”“还我河山”“抗日救国”等字样的侨批,无一不是侨胞家国情怀的自然流露。侨批之中的互诉衷肠,连接个人记忆、集体记忆、家国记忆,是抗战主题宏大叙事框架下的星星之火。可以说,《如愿:纪念抗日战争胜利80周年》专题报道在这一页页泛黄纸笺的叙事之外抒情,表达一个民族对家国根脉的永恒守望。

媒体如何在主题报道中推陈出新,用真实的细节、历史的实物、共情的感染力讲好中国故事,打动读者、凝聚受众,形成广泛传播,是需要认真思量的问题。

《如愿:纪念抗日战争胜利80周年》专题报道首先是将主角侨批浓缩成为简洁的瞬间场景,用一个个场景迎合当下公众的情感想象,并让这个场景画面最终成为一种独立于新闻场景的符号被受众铭记,形成传播价值认同。

此外,专题报道所呈现的侨批背后的那张密如蛛网的运营网络,堪称“笃信守诚”之中华优秀传统文化的生动见证。在报道中可以看到,早期侨批的传递多由同乡“水客”捎带,这些往返于南洋与故土的特殊群体,乘“红头船”漂洋过海,将银钱与家书藏于竹筒、衣箱,甚至贴于船体夹缝。

可以说,《如愿:纪念抗日战争胜利80周年》专题报道实现了将历史场景与新闻场景跨越时空的交集,从而起到巩固记忆、强化认同、凝聚力量的作用。

“中国新闻出版广电报”新媒体矩阵:

集团旗下品牌新媒体矩阵: